L'invit� de la semaine

derni�re : James McDivitt

LES

INVITES DU COSMOPIF

N�285

(lundi 21 juin 2010)

Jean-Claude Guiraudon

Pr�sident

d'honneur du Mouvement International du Loisir Scientifique

Et Technique

http://europe.milset.org/fr.html

Qui

�tes-vous, Jean-Claude Guiraudon ?

Je suis n� en ao�t 1937, le 24, soit 375 ans apr�s la

Saint-Barth�lemy. Notez que je ne me rappelle d�aucun de ces

deux �v�nements. Marcelle est m�re au foyer, ancienne petite main chez

Germaine Lecomte, et Marcel, mon p�re, agent d�assurance � la Winthertur. Je

termine la s�rie de casseroles comme on disait � l��poque et ainsi contribuerai

au gain de la M�daille de bronze de la Famille fran�aise par Maman en 1947. Je

vais bien m�ancrer sur le Village de VIillemoisson (Essonne) durant 15 ans

en y conduisant une enfance turbulente, tr�s port�e sur le garnementage actif.

J�aurai mes premiers rapports avec la propulsion � poudre

rapidement. En effet, voisin du camp de Br�tigny-sur-Orge et de la gare de

Juvisy, nous aurons la possibilit� apr�s le d�part des Allemands en ao�t 1944

de pouvoir faire de grandes provisions de cartouches de divers calibres qui

nous permettront pendant pas mal de temps de faire tous les essais

pyrotechniques possibles. Seule la chance me fera �viter un certain nombre de

d�sagr�ments.

Parfaitement dou� pour me tra�ner en queue de classe,

j��puiserai mes parents et ma scolarit� en fin de cours compl�mentaire pour

partir pour l�Ecole des Mousses pour un petit 8 ans d�engagement dans la

Marine Nationale -j�ai 15 ans. Deuxi�me �tape d�orientation masqu�e vers

les fus�es, bien qu�� cette �poque l�artillerie est dominante.

Adulte lass� de ce pseudo "long voyage", je

reviendrai au village en 1961 pour �pouser Nicole et avoir deux filles,

Sophie et St�phanie qui aujourd�hui m�ont donn� chacune un petit enfant,

respectivement Marouchka et Virgile.

Quel a �t� votre parcours

professionnel ?

Mon travail confirmera mon penchant pour le passage des

Savoirs -ayant effectu� pas mal de temps comme instructeur au centre de

d�tection radar de Porquerolles- en devenant professeur de travaux pratiques �

l�Ecole Centrale de Radio-�lectricit� dont j�ai suivi durant mon temps d�arm�e

les cours par correspondance. Ma vie strictement professionnelle qui en d�coule

va �tre d�une grande simplicit� : je vais quitter l�enseignement formel

pour rejoindre le Palais de la d�couverte

et y cr�er la section Jeunesse en 1969. Puis je rejoins en 1983 la Cit� des Sciences et de l�Industrie de

La Villette et y reste jusqu�� la retraite en 2002. Mais, � la mani�re du

docteur Jekyll, je vais avoir une double vie avec un Mister Hyde qui aura comme

constance, celle de vivre en commensalisme avec les structures sus nomm�es,

m�me si elles, elles n�en seront pas toujours dupes ou complices. C�est cette

face cach�e que je crois devoir montrer en acc�l�r�.

Commen�ons par

l'Association Nationale des Clubs A�roSpatiaux (devenue depuis Plan�te Sciences) et les campagnes

de lancements de fus�es de jeunes que j�ai �t� amen� � organiser en technique

et en solidarit� -� cette �poque ; il existait pour les clubs un

"esprit Goddard" et une comp�tition qui les amenait �

"clandestiniser" leurs travaux. La b�te de course est le moteur ATEF

74 (r�cup�r� du champ de tir d�Hammaguir) et les tirs sont � bonne cadence sur

les terrains militaires de Sissonne, La Courtine, Valdahon, le Larzac avec un

point culminant terrestre ; la visite du g�n�ral de Gaulle � notre stand

au salon du Bourget, dans le pavillon du CNES.

Mme Blosset du CNES nous fait nous installer au Palais de la

d�couverte, o� M. Rose le directeur, vient de cr�er les clubs Jean Perrin (et

nous la F�d�ration Nationale des Clubs Scientifiques). Elle nous met en

relation avec un jeune ing�nieur de la Matra, Pierre Qu�tard, qui devient

imm�diatement notre pr�sident de tous les jours et de toujours. Elle en profite

pour renforcer l��quipe technique et p�dagogique du CNES -la fameuse Section

jeunesse, jamais reprise par les autres grandes agences scientifiques

fran�aises comme nous l�avons souvent propos�-, en faisant venir Marcel Lebaron

qui en deviendra tout � la fois le porte-drapeau, le tambour, le capitaine et

le fantassin.

En 1972, avec Michel Bignier et le G�n�ral Robert Aubini�re

comme parrains -nous n�aurions jamais trouv� mieux !-, nous cr�ons �

Marly-le-Roi l�association Les Jeunes et l�Espace qui r�unit l�Europe de

l�Ouest et de l�Est. La repr�sentation sovi�tique est conduite par le

cosmonaute Ievgueni Khrounov qui fut le premier � effectuer un aller-retour dans l'espace en

utilisant deux vaisseaux diff�rents (Soyouz 4 et 5 en janvier 1969).

Il est matern� par un colonel de l�Arm�e rouge, Mironkine, qui se r�v�lera �tre

un agent du KGB lors du salon du Bourget suivant. L�association permettra le

lancement de fus�es en en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Pays Bas, en

Su�de, en Yougoslavie et m�me au Qu�bec et en Tunisie.

De gauche �

droite : Ievgueni Khrounov, Pierre Qu�tard, Jean-Claude Guiraudon, Michel

Bignier et Marcel Lebaron

Dans le grand bain dans les r�formes post-68 de l�Education

nationale, nous plongeons avec nos partenaires associatifs dans les d�lices des

activit�s d��veil, de la formation des ma�tres et des professeurs d�Ecole

Normale, des classes transplant�es, du 10 pour 100, des Projets d�Activit�s

Culturelles Scientifiques et Techniques. Nous resterons bien sur ancr�s sur

notre fond de commerce du loisir scientifique avec les clubs et leurs camps

d��t� que nous enrichirons avec l�astronomie, les ballons-sondes, l��cologie,

les �nergies renouvelables, la vulcanologie, la micro informatique... Nous y

ajouterons le dopage avec nos amis de la Recherche, du CEA, de l�INRA, du

MIDIST� de la Dotation de l��veil scientifiques et des Clubs techniques puisque

le prix Philips bat de l�aile et que nous pi�tinons pour installer les

Expo-Sciences.

Les espaces se dilatent et nous sommes � l��troit dans le

Palais. Pourtant nous y avons nos aises puisque M. Rose n�h�sitera pas � me

faire remarquer que cela ne lui est gu�re agr�able de trouver le matin des

animateurs encore endormis dans son salon. Je lui explique qu�il s�agit

d�objecteurs qui rentrent fourbus de classes vertes, ce qu�il comprend tr�s

bien mais tout de m�me� C�est notre premi�re d�centralisation vers un Mille Club

offert par la Jeunesse et les Sports et install� � Ris-Orangis gr�ce � la

municipalit�, le Maire M. Perrin et son adjoint � l��ducation Bernard Martin.

Nous ne sommes pas seuls � penser

� pousser les murs et, au cr�puscule des ann�es 70, le projet de Mus�e National

des Sciences et des Techniques a les m�mes pr�occupations : mettre le

Palais en p�riph�rie de Paris. Intention mal conduite et les

deux �quipements vont rester autonomes pour un quart de si�cle. Ce qui ne

nous emp�chera pas de participer � l��tablissement du livre blanc -cruelle

m�thode que de demander au futur pendu de tresser la corde fatale, du mieux

qu�il peut. Ce seront les Salles de D�couverte. Elles contribueront m�me de

fa�on �ph�m�re � la d�couverte de l�arriv�e au pouvoir de la gauche dans

l�histoire de la Cinqui�me R�publique en abritant les r�unions

"micro-r�volutionnaires" mais d�une grande g�n�rosit� et porteuses

d�espoirs et de r�ves, durant les trois mois qui suivirent l��lection de

Fran�ois Mitterrand.

Sur cette p�riode, au-del� de la

mise en place de la Villette, nous poursuivrons nos d�veloppements en cr�ant

les Petits d�brouillards

et consoliderons notre mission internationaliste en c�l�brant en 1985 l�Ann�e

Mondiale de la Jeunesse par une grande manifestation � Toulouse : les

Assises de l�Animation scientifique, o� nous cr�erons le Mouvement

International pour le Loisir Scientifique.

Plein de choses pour que ce 13 mars 1986 :

"le plus grand Mus�e des Sciences du Monde" -dont la r�alisation a

�t� men�e au galop par Paul Delouvrier- ouvre ses portes � la com�te de Halley

-comme voulu par M. Andr� Lebeau- et, par voie de cons�quence, � son public. En

charge de l�animation, j�aurai la chance de voir arriver Roger Lesgards qui

avait d�j� �uvr� pour les associations en tant que secr�taire g�n�ral du CNES,

membre du comit� Jeunesse du Palais et pr�sident de la Soci�t� Europ�enne de

Propulsion. Il va me prendre comme charg� de mission et je pourrai ainsi

prendre jusqu�� mon d�part quelques �gards avec la bureaucratie interne,

d�autant plus que je vais garder durant 15 ans un mandat d��lu du

personnel au conseil d�administration. Ces ann�es 90 vont donc �tre presque

celles de r�ves r�alis�s : M. Hubert Curien est au minist�re, c�est la

cr�ation de la F�te de la Science, l�extension des CCSTI, les itin�rants non

stop, les grandes temporaires type "Voyage au centre d�un

Turbor�acteur" dans la Cit� et surtout la Cit� des Enfants qui gomme

l�Inventorium. M�me la trav�e 4 semble trouver un am�nagement digne de ses

ambitions mais une nouvelle crise nous rattrape en 1994 et nous allons devoir

la rejouer plus petit bras. En parall�le, nous aurons � organiser les accueils

de nos amis en provenance de l�Europe centrale et de la Russie pour qu�ils

visitent la Cit� tout en essayant de monter des programme de r�habilitation et

de modernisation des �quipements dont ils disposent dans leurs grandes villes.

Cela sera tr�s prenant, touchera des files de bus -plus de 1 250 la bonne

ann�e- mais aura peu de r�ussite pour relancer les centres scientifiques �

Bratislava, Budapest, Moscou et Prague.

Aussi, je vais plus me consacrer au travail d�essaimage avec

le MILSET. Je suis devenu

pr�sident en 1995 lors de l�Expo-Sciences Internationale de Kowe�t, notre ami

Michel Crozon ayant d�clin� cette nomination. Je m�appliquerai � cr�er des

clubs et des associations coordinatrices � l��tranger et � multiplier les

Expo-Sciences comme base de la coop�ration internationales et de la

valorisation des travaux des jeunes. Nous aurons ainsi� des relations avec jusqu�� 54 pays, pas

en m�me temps certes mais cela constitue un beau palmar�s, m�me si l�Afrique

restera une citadelle in-investissable pour nous. Tout cela va m��loigner de

l�action directe aupr�s des clubs Espace qui poursuivront leurs actions en

qualit� et diversit� en offrant une gamme de supports � m�me de satisfaire les

plus passionn�s, de 5 ans � beaucoup plus, de la fus�e � eau en passant

par le vol 0G jusqu�au satellite.

Quelle est votre passion,

comment est-elle n�e, comment la vivez-vous ?

La passion s�est format�e � l�occasion de quelques �tapes d�j� signal�es mais c�est une situation totalement fortuite qui va me faire prendre la route des fus�es de jeunes et des mus�es des sciences. Peu de temps apr�s mon installation � l�Ecole centrale de Radio Electricit�, on me demande de faire des remplacements en maths et physique. Au programme de cette derni�re discipline, la machine � vapeur, alors que le monde est en pleine premi�re des vols habit�s. Je d�cide donc de la remplacer par la propulsion � r�action pour les fus�es et me tailler un certain succ�s. Parall�lement, Albert Ducrocq, vedette incontournable de l�information scientifique sur Europe 1, fait une s�rie d�appels aux jeunes pour qu�ils s�engagent � des activit�s spatiales car "apr�s tout, rien ne s�oppose � ce qu�ils satellisent une balle de ping-pong". Peu de jours apr�s, deux �l�ves m�attendent � la fin du cours de midi et me font part de cet appel du Cosmos Club de France -nous sommes d�but 1962- et me sollicitent pour les aider � cr�er un club qui construirait des fus�es. N�ayant jamais su dire non � la proposition de soutenir des initiatives de jeunes enthousiastes, ma r�ponse est oui. Et cela va �tre l�aventure du GETS, Groupe d�Etudes de T�l�communications Spatiales. Nous aurons rapidement le soutien du directeur de l'�cole, M. Poirot, qui nous ouvrira la porte des ateliers et des labos ainsi que des classes apr�s les heures pour nos r�unions. Nous serons jusqu�� 80 �l�ves � travailler � la fus�e GETS-1 qui sera lanc�e en 1965 depuis La Courtine apr�s une pr�sentation l�ann�e d�avant � la seconde campagne de tir de Sissonne.

Et le CNES va se mettre en devoir d��viter les accidents

encourus par les jeunes qui construisent des moteurs fus�es artisanaux en

rencontrant les clubs un par un. Nous aurons ainsi la visite de M. Delaunay

pour juger de nos activit�s et c�est lui qui va nous mettre en relation avec

Roger Blauwart qui vient de cr�er avec M. Dubost et M. Couffignal l�Association

Nationale des Clubs Scientifiques ; sans le savoir, je venais de mettre la

main dans le pot de confiture dont je me barbouillerai les babines jusqu��

aujourd�hui, sans indigestions, ni lassitude.

Quel souvenirs forts voudriez-vous nous raconter ?

Le tir de la fus�e sur un tabouret au camp de Valdahon. Nous

sommes en avril 1967 et nous inaugurons les campagnes dans cette base militaire

de l�Est avec deux prototypes du nouveau moteur Cabri, un 9 cm de

diam�tre. Qualifi� au banc, il ne l�est pas en vol et le sera l��t� de la m�me

ann�e au Larzac.

C�est encore l��poque des organisations sommaires, le plan

d�op�ration existe mais encore balbutiant et l�accueil des militaires est

total. Nous avons acc�s sans restriction aux services -je ne devrai pas le dire

mais � cette �poque, nous pouvons faire gratuitement le plein d�essence de nos

2CV aux pompes du garage de la base. Il est vrai que nous avons aussi tous les

liquides voulus au bar du mess officiers ou sous-officiers.

Bref ,la nuit est tomb�e, il fait frisquet et nous nous

retrouvons avec l��quipe des radars Cotal de poursuite des tirs qui nous font

la trajectographie de nos fus�es sur la pas de tir. Nous d�cidons de regarder �

quoi ressemble ce nouveau moteur Cabri dans sa belle caisse en bois remplie de

copeaux de bois. Les discussions s�installent et l�id�e d�en faire partir un

s�installe. Comme les suppos�s chefs sont Jacques Delaunay et moi m�me, cela ne

nous parait pas compl�tement idiot. Bien sur, la rampe n�est pas encore

construite par le lyc�e de Ville d�Avray qui a d�velopp� le moteur�

Comment faire, sachant qu�il est d�j� tard, que les nuits du

Doubs � P�ques ne sont pas si douces et que nous avons bien bu et bien

mang� ? Apr�s avoir constat� que nous n�avons gu�re de plate-forme bien

qualifi�e, nous optons pour un tabouret militaire, en bonne ferraille avec ses

quatre pattes et son plateau de bois. On pose le moteur muni de ses

empennages et, pour faire mieux nous fabriquons un c�ne � poser dessus avec un

journal plus roul� comique que conique. La canne d�allumage est install�e, une

vingtaine de m�tres de fil pour l�allumage et la batterie de la 404 bleu

horizon du CNES. Nous demandons tout de m�me � la trentaine de participants de

faire trois pas en arri�re et, apr�s un grand d�compte collectif tonique,

Jacques appuie le fil � la borne de la batterie et un grand �clair ronflant

s��l�ve au dessus de nos t�te pour 2 secondes ; plusieurs oreilles

plus ou moins complices feront �tat d�un sifflement de retomb�e quelques

15 secondes plus tard.

Mission accomplie : le moteur peut �tre qualifi� comme

stable. Le radar n�a rien accroch�. Nous pouvons retourner au camp voir si le

mess des sous officiers est encore ouvert. Une telle exp�rimentation pr�sentant

toutes les garanties scientifiques, m�trologiques et toutes les conditions de

s�curit� r�unies�

Quelle serait votre photo

spatiale ou astronomique pr�f�r�e et pourquoi ?

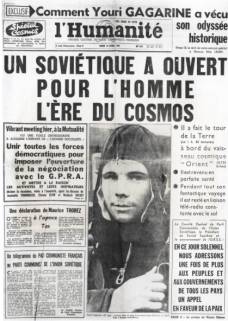

Celle de Gagarine qui a fleuri sur tous les journaux du lendemain de son vol. Il a l�air rigolard, comme un gamin qui aurait jou� un mauvais tour � la plan�te Terre -mais dans un confort beaucoup plus proche de celle des voyageurs de l�obus de Jules Verne que de l�ISS actuelle. Quand aux chances de revenir, l�URSS n��tait pas aux normes 9002 comme le montrera sa mort dramatique lors d�un vol en Mig en 1968. Le 12 avril 1961, Gagarine avait du utiliser son joker et il a raison de porter ce sourire �clatant.

De la m�me mani�re, quel

objet spatial vous fascine-t-il ?

Les copains de l�Astronomie ont

donn� mon nom � un ast�ro�de (le n�12064) et je suis fascin� � l�id�e que sans

doute une marguerite s�y cramponne en attendant que je vienne l�effeuiller.

Quel souvenir gardez-vous de

la nuit du 20 au 21 juillet 1969 ?

Nous �tions en plein camp fus�es

exp�rimentales sur le camp militaire de La Courtine (Creuse) avec un groupe de

Qu�b�cois et nous avons pass� la nuit devant la m�chante t�l� "noire et

blanche" du mess des officiers. Les trois fus�es Chamois du camp

s�appel�rent Collins, Aldrin et devinez

le nom de la derni�re� Pour conserver l�universalit� de ce "petit pas pour

l�homme",� nous avons vid� force

bouteilles de vodka.

Quel serait votre r�ve

spatial le plus fou ?

Visiter notre plan�te Terre

devenue un lieu de bonheur pour ses habitants humains. Mais j�ai peur que nous

ayons le temps de visiter la premi�re exoplan�te avant que cela arrive�

Merci, Jean-Claude Guiraudon !

Interview

r�alis�e par e-mail en mars 2010

La semaine

prochaine (lundi 28 juin 2010) : Lena Oryekhova

Les coordonn�es des invit�s ne sont communiqu�es en

aucun cas

|

Retour au

|