L'invit� de la semaine derni�re : Eric Stoffel

LES INVITES DU COSMOPIF

N�357

(lundi 30 avril 2012)

Jean-Baptiste Renard

Directeur de recherche au CNRS

www.icare.univ-lille1.fr/progra2/

Qui �tes-vous, Jean-Baptiste Renard ?

Je suis n� le 7 novembre 1964 � B�gles, en Gironde.

Aujourd�hui Directeur de recherche au LPC2E-CNRS � Orl�ans, je suis responsable

scientifique d�exp�riences sous ballons atmosph�riques pour l��tude de la

composition de l�atmosph�re terrestre et des exp�riences PROGRA2 � bord de vols

paraboliques pour l��tude des poussi�res interplan�taires, com�taires et

atmosph�riques.

Quel a �t� votre parcours professionnel ?

Etudes universitaires � Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Th�se en avril 1992 en astronomie et techniques spatiales

(Etudes des poussi�res interplan�taires et com�taires)

Moniteur et ATER � l�Universit� Paris 7 (1991-1993)

Conf�rencier au plan�tarium du Palais de la d�couverte

(1994)

Post-doc au Laboratoire de Physique et Chimie de

l�Environnement et de l�Espace (LPC2E�CNRS) � Orl�ans (1994-1996)

Embauche au CNRS au LPC2E en 1996

Habilitation � diriger des recherches, Universit� d�Orl�ans

(2011)

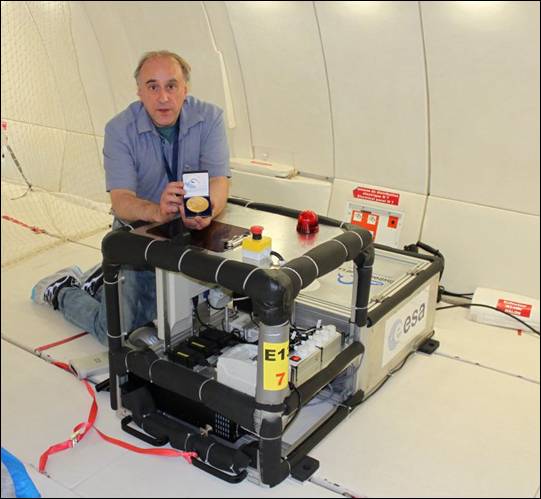

M�daille d�or des vols paraboliques discern�e par Novespace (3 200 paraboles � bord de l�A300 z�ro G

et plus de 3 500 paraboles en incluant les vols � bord de la Caravelle

z�ro G et du KC-135 de la NASA).

Quelle est votre passion, comment est-elle n�e, comment la

vivez-vous ?

J�ai pratiqu� l�astronomie amateur d�s mon plus jeune �ge,

avec un fort int�r�t pour les objets du Syst�me solaire. J�ai toujours voulu

travailler dans des domaines scientifiques li�s aux plan�tes (incluant

l�atmosph�re terrestre). La grande libert� du syst�me universitaire me

convenait parfaitement ; il est tr�s formateur pour apprendre � �tre

autonome. J�ai fond� � cette occasion le club d�astronomie de l�Universit�

Paris 6.

J�ai toujours �t� int�ress� par l�exp�rimentation en optique

et par le d�veloppement de nouveaux instruments et le concept de mesures. Pendant

ma th�se, avec des coll�gues, nous avons pu participer � des vols paraboliques

� bord de la Caravelle z�ro G en proposant des exp�riences p�dagogiques

originales. Ensuite, nous avons con�u en 1993 un projet d��tude des grains

solides en suspension en impesanteur, repr�sentant les poussi�res que l�on peut

trouver dans l�espace. Ce projet, PROGRA2, continue actuellement et nous en

sommes d�but 2012 � 42 campagnes de vols paraboliques (le projet compte

pr�s de 4 000 paraboles). Ces �tudes sont maintenant men�es � bord de

l�A300 z�ro G de Novespace lors de campagnes du CNES

et de l�ESA.

Le fait de travailler au CNRS permet d��tre tr�s libre sur

les sujets scientifiques que l�on veut �tudier. Ceci me permet de combiner

activit�s professionnelles et passion scientifique, notamment par la

participation aux vols paraboliques et par la conception avec la soci�t�

Environnement-SA de nouveaux instruments pour l��tude de la qualit� de l�air

ambiant et la pr�sence des a�rosols solides que l�on respire (ceci repr�sente

une application pratique et soci�tale des travaux de recherches exp�rimentaux

que je m�ne depuis bient�t 20 ans).

Quelle

anecdote personnelle ou souvenir fort li� � la conqu�te spatiale

souhaiteriez-vous nous faire partager ?

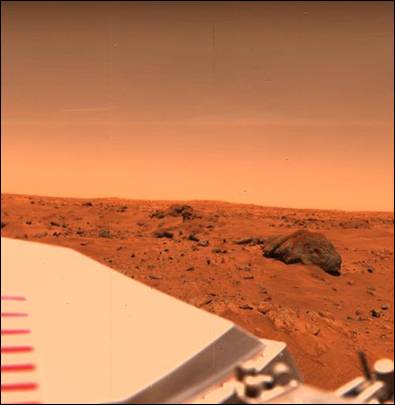

Mon premier souvenir important de la conqu�te spatiale

est l�atterrissage des sondes Viking � la surface de Mars en Mars en 1976, et

les premi�res images du sol qui ont �t� transmises. L�absence de d�tection de

vie sur Mars a �t� une petite d�ception.

20 juillet 1976 : la sonde am�ricaine Viking 1

r�v�le enfin le paysage de Mars, assez semblable � un d�sert terrestre.

Toutefois, les dunes sont rouges et le ciel est rose.

Aucune v�g�tation� ni aucun Martien � la ronde !

Les premi�res images du survol de Jupiter et de ses

satellites par Voyager m�ont fortement impressionn�. J�ai dit une fois dans une

interview que j��tais � un enfant de Voyager � car c�est l� que j�ai

commenc� � appr�hender la beaut� et la complexit� du syst�me solaire dans

lequel nous vivons. Ces images m�ont convaincu de travailler dans ce domaine

scientifique.

Voyager s�approche de Jupiter le 5 mars 1979

En temps qu��tudiant � l�Universit�, j�ai suivi avec un

grand enthousiasme le survol de la com�te de Halley par la sonde europ�enne

Giotto. C�est de l� que vient mon choix de travailler dans le domaine spatial,

d��tudier les poussi�res com�taires et, par extension, tous les

� a�rosols � solides que l�on peut trouver dans l�espace et

l�atmosph�re terrestre.

En 1992, juste apr�s ma th�se, j�ai particip� au survol

de la com�te Grigg-Skjellerup

par la sonde Giotto depuis le centre technique de l�Agence spatiale europ�enne.

Ce fut une exp�rience incroyable d��tre au plus pr�s de l��v�nement et de

participer � l�analyse de donn�es d�un instrument spatial � bord de Giotto

(instrument OPE, sous la responsabilit� du Professeur Anny-Chantal

Levasseur-Regourd).

Quelle serait votre photo spatiale ou astronomique pr�f�r�e et

pourquoi ?

M�me si la clich� � vieilli et d�autres images plus

spectaculaires ont �t� r�alis�es depuis, l�image du noyau de la com�te de

Halley obtenue par la sonde Giotto en mars 1986 a �t� une grande premi�re

technique et scientifique dans l��tude des com�tes et une grande victoire pour

l�Agence spatiale europ�enne.

13 mars 1986 : la sonde europ�enne Giotto �

l�approche de la c�l�bre com�te de Halley

De la m�me mani�re, quel objet spatial vous fascine-t-il ?

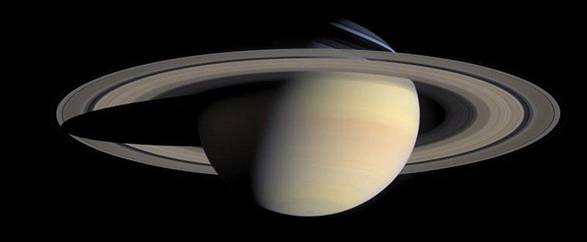

Sans h�sitation, je r�ponds les anneaux de Saturne. Compos�s

de particules de glaces et de poussi�res, ils offrent une dynamique tr�s

complexe du fait des interactions gravitationnelles avec les satellites de

Saturne. Ceci montre qu�une force tr�s faible peut g�n�rer une grande vari�t�

d�agencements tr�s esth�tiques.

Quel souvenir gardez-vous de la nuit du 20 au 21 juillet 1969 ?

J��tais trop jeune pour m�en souvenir. Par contre, je me

souviens bien des derniers vols Apollo � la surface de la Lune.

Quel serait votre r�ve spatial le plus fou ?

Je r�ve de la t�l�-transportation afin de pouvoir parcourir

des grandes distances tr�s rapidement et donc pouvoir effectuer l�exploration

d�objets lointains en s�affranchissant du temps de voyage.

Merci, Jean-Baptiste Renard !

Interview r�alis�e par mail en avril 2012

Pas d�invit� la semaine prochaine

Prochaine

invit�e le lundi 14 mai 2012 : Guergana

Kermektchieva