L'invit� de la semaine

derni�re : Yanomi De

Oliveira

LES

INVITES DU COSMOPIF

N�163 (lundi 17 septembre 2007)

Jean-Jacques Favier

Premier astronaute

scientifique fran�ais

Directeur adjoint de la

Prospective et de la Strat�gie

� la Direction des

Programmes du CNES

Jean-Jacques Favier en bref

Ing�nieur INPG, Docteur Ing�nieur, Docteur �s Sciences

Sixi�me astronaute fran�ais (sujet de l'espace

n�349)

Candidat astronaute du CNES en 1985 et sp�cialiste de

mission de la NASA en 1992

N� le 13 avril 1949 � Kehl (Allemagne)

Mari�, 4 enfants

Un vol spatial � son actif : mission

LMS/Columbia STS-78 (16 jours 21 heures et 48 minutes).

Parcours

professionnel

Ing�nieur en �lectrom�tallurgie de l'Institut

polytechnique de Grenoble en 1971, Jean-Jacques Favier obtient un DEA de

physique du solide en 1972, le doctorat d'ing�nieur � l'Ecole des Mines de

Paris en 1976 et un doctorat �s sciences en M�tallurgie physique � l'Universit�

de Grenoble en 1977. Il travaille � partir de 1976 au Centre de Grenoble du

Commissariat � l'Energie Atomique, o� il est successivement chef du laboratoire

d'�tudes de la solidification puis Chef de service mat�riaux et g�nie des

proc�d�s du Centre d'�tudes et de recherches sur les mat�riaux (CEREM). Il

propose une dizaine d'exp�riences de m�tallurgie et de cristallogen�se en

micropesanteur dont il est le responsable scientifique. Il est en particulier �

l'initiative du programme franco-am�ricain MEPHISTO d'�tude de la

solidification d'alliages en micropesanteur qui est embarqu� �

quatre reprises � bord de la navette spatiale am�ricaine entre 1992 et

1997.

Jean-Jacques Favier est s�lectionn� comme astronaute

"exp�rimentateur" par le CNES en septembre 1985 et retenu par la NASA

en septembre 1992 comme suppl�ant de la Japonaise Chiaki Mukai,

choisie pour participer � la 2e mission de recherche internationale

IML (International Microgravity Laboratory) � bord du laboratoire Spacelab qui

sera install� dans les soutes de la navette Columbia en juillet 1994 (mission

STS-65). Mis � la disposition du CNES par le CEA, il rejoint le centre Johnson

de Houston pour suivre une formation de sp�cialiste de charge utile. Durant la

mission STS-65 de 14 jours, il assure le r�le de Crew Interface

Coordinator, l'interface entre les astronautes en orbite et les scientifiques

regroup�s au Marshall Space Flight Center de Huntsville (Alabama).

Le centre de

contr�le des charges utiles du centre Marshall � Huntsville

NASA

En 1995, Jean-Jacques Favier est d�sign� sp�cialiste charge utile pour la

mission LMS (Life and Microgravity Sciences) du vol STS-78 de la navette Columbia,

qui se d�roule du 20 juin au 7 juillet 1996. Il devient le premier

scientifique fran�ais de l'espace. La dur�e atteinte par la navette (pr�s de

17 jours) reste un record jusqu'en novembre 1996 (mission STS-80).

L'�quipage de la mission LMS

au sol avant la mission et en vol.

Sur la seconde photo, en

partant de Susan Helms (commandant de la charge utile) en haut au milieu

et en tournant dans le sens

des aiguilles d'une montre, on trouve Jean-Jacques Favier,

Bob Thirsk (sp�cialiste de charge utile), Kevin Kregel (pilote),

Charles Brady (sp�cialiste de mission),

Richard Linnehan (sp�cialiste de mission) et Tom Henricks (commandant).

NASA

Nomm� Directeur de Recherche au Commissariat �

l'Energie Atomique (CEA) de Grenoble et Charg� de mission aupr�s du Haut

Commissaire du CEA en 1997, Conseiller du Directeur des Technologies avanc�es

du CEA jusqu'en 1999, Jean-Jacques Favier �tudie les synergies possibles entre

le CNES et le CEA et coordonne les recherches spatiales du CEA. Il rejoint le

CNES � Toulouse en 1999, en tant que Directeur adjoint des Techniques

spatiales, responsable de l'animation des centres de comp�tences techniques. Il

poursuit �galement la coordination des relations entre le CNES et le CEA.

Il est auteur ou co-auteur de 130 publications scientifiques.

D�corations,

distinctions et autres titres

Chevalier de la L�gion d'honneur, titulaire de la

Grande M�daille des astronautes de la NASA (Space Flight Medal), de la Grande

M�daille de la ville de Grenoble, du second Prix Zellidja de l'Acad�mie

fran�aise en 1970, du Prix E. Brun en 1985 puis du Grand Prix Marcel Dassault

de l'Acad�mie des Sciences en 1997.

Membre de l'American Association of Crystal Growth, de

la Soci�t� Ffran�aise de m�tallurgie, du Groupe Fran�ais de Croissance

Cristalline, Professeur invit� de l'Universit� de l'Alabama � Huntsville,

membre du Comit� de science spatiale de l'European Science Foundation, Chairman

du Space Station User Pannel de l'ESA.

Loisirs

Ski, v�lo, tennis, voile et arch�ologie.

7 questions

� Jean-Jacques Favier

Photo Laurent

Aznar

Jean-Jacques

Favier, comment est n�e votre vocation

pour l'espace ?

La naissance de ma vocation pour

l'espace est tr�s pr�cise : Youri Gagarine a vol� la veille de mes

12 ans, le 12 avril 1961, et mes parents m'ont offert pour mon

anniversaire le lendemain le livre de Jules Verne "Le tour du monde en

80 jours" avec une petite d�dicace disant : "Tu feras partie

de la g�n�ration qui le fera en 80 minutes" : c'�tait tr�s

pr�monitoire !

Le vol de Gagarine m'a donc marqu�

pour toute la vie m�me si je ne pensais jamais faire partie d'une telle

aventure. J'ai bien voulu �tre pilote � un moment mais j'ai trop grandi et mon

cursus professionnel m'a un peu �loign� du domaine. Cependant, quand j'ai pu me

rapprocher du spatial et des vols habit�s, j'ai tent� aussit�t ma chance. J'ai

ainsi pu �tre recrut� en 1985 dans la deuxi�me classe d'astronautes du CNES,

aux c�t�s de Claudie Andr�-Deshays, Jean-Fran�ois

Clervoy, Jean-Pierre Haigner�,

Fr�d�ric Patat (qui s'est retir�), Michel Tognini

et Michel Viso.

La s�lection

1985 de spationautes du CNES.

De gauche �

droite : Jean-Fran�ois Clervoy, Claudie Andr�-Deshays, Jean-Jacques Favier,

Jean-Pierre

Haigner�, Fr�d�ric Patat, Michel Tognini et Michel Viso.

CNES

C'est amusant de voir que, malgr�

tous les tests auxquels j'avais du me soumettre, il avait �chapp� aux

examinateurs que j'�tais trop grand pour le Soyouz. Mais, d�s ma premi�re

visite � la Cit� des �toiles, force �tait de constater que je ne pouvais pas

rentrer dans le si�ge (qui a �volu� depuis). J'ai donc concentr� mes efforts

sur la navette am�ricaine et ai attendu 11 ans avant d'effectuer mon vol.

Comme quoi, la t�nacit� doit �tre la premi�re qualit� d'un astronaute�

Lancement

et retour de la navette Columbia lors de la mission STS-78

NASA

Comment

devient-on le premier scientifique fran�ais de l'espace ?

Apr�s cette s�lection de 1985,

j'avais continu� ma carri�re de chercheur au CEA. L'avantage �tait que je ne

tournais pas en rond et que j'avais un travail qui m'int�ressait. Mais

l'inconv�nient �tait d'�tre un peu �loign� des processus d'affectation quand

une opportunit� de faire voler un astronaute fran�ais se pr�sentait. J'ai donc

d�cid� d'aller prendre quelques mois sabbatiques au centre Marshall de la NASA

� Huntsville en 1992 et la chance a voulu qu'une s�lection de sp�cialistes de

mission soit lanc�e au m�me moment. Je me suis pr�sent� sur place et suis

arriv� dans le peloton de t�te. La Japonaise Chiaki Mukai, tr�s

soutenue par son agence, a �t� d�sign�e titulaire pour la mission IML-2

(STS-65) et j'ai �t� retenu pour lui servir de doublure. Mon patron de

l'�poque, Yannick d'Escatha (aujourd'hui pr�sident du CNES), m'a alors autoris�

� rester aux Etats-Unis pour pr�parer et suivre cette mission :

deux ans dans le Saint des Saints, une exp�rience extraordinaire que je ne

pouvais pas rater.

Le

commandant de la mission STS-65 Richard Hieb (� gauche), Jean-Jacques Favier

(au centre)

et

la Japonaise Chiaki Mukai se familiarisent chez Boeing avec des �quipements

qui

seront embarqu�s � bord de la navette Columbia en juillet 1994.

NASA

Durant le vol, la NASA

m'a confi� le r�le de Crew Interface Coordinator (CIC/APS) depuis le centre de

contr�le du centre Marshall, charg� des communications avec l'�quipage pour les

exp�riences men�es � bord du Spacelab (je suis le premier non-Am�ricain � avoir

tenu ce r�le). L'exp�rience fut passionnante, j'ai pass� des heures et des

heures au centre de contr�le, connaissant bien l'�quipage qui volait,

connaissant bien les exp�riences embarqu�es et les scientifiques qui les

suivaient. Je dormais quasiment sur place et avais l'impression de faire partie

de la mission. La seule diff�rence avec mes coll�gues, c'est que je n'�tais pas

en �tat de micropesanteur !

Apr�s ce vol, mon contrat avec la

NASA se terminant, j'ai demand� � rencontrer George Abbey, le directeur du centre

de la NASA � Houston (la terreur des astronautes), pour lui demander conseil.

Il m'a re�u et m'a invit� � revenir le voir 15 jours plus tard. L�, il m'a

dit : "Restez aux Etats-Unis". J'ai compris que, l� peut-�tre,

j'avais une chance de pouvoir voler [Rires]. J'ai donc trouv� un poste de

professeur associ� � l'Universit� pour patienter ; 6 mois plus tard,

George Abbey me rappelait pour m'annoncer que j'�tais titulaire pour la mission

Life and Microgravity Spacelab, sur STS-78. Une

s�lection qui n'a pas co�t� un sou au CNES puisque j'�tais invit� gracieusement

par la NASA (l'entra�nement des astronautes europ�ens est aujourd'hui factur�)

et toujours pay� par le CEA.

Jean-Jacques

Favier avant le lancement de Columbia puis en vol

NASA

Je suis rest� aux

Etats-Unis jusque fin 1996, faisant alors le choix de rentrer en France en

famille (mes enfants seraient bien rest�s�). Rendez-vous compte que, si j'�tais

rest�, le vol STS-107 �tait la suite de ma mission ! Le Spacehab avait

remplac� le Spacelab mais c'�tait les m�mes exp�riences. Je connaissais tr�s

bien l'�quipage (le commandant Rick Husband avait notamment �t� l'ange gardien

de ma famille durant mon vol). L'accident de Columbia a donc �t� un tr�s grand

choc.

J'aurais bien aim�

effectuer un second vol, peut-�tre pour en profiter davantage � titre

personnel. J'ai en effet essay� d'�tre le plus professionnel possible, tout

comme les Am�ricains qui donnent le meilleur d'eux-m�mes durant la mission

("do the best job"). Aucun astronaute am�ricain ne vole pour faire la

vedette et d'ailleurs tous acc�dent � des postes de responsabilit� quand ils

quittent le corps des astronautes. C'est assez culturel.

Philippe

Perrin succ�de � Jean-Jacques Favier � l'entra�nement � Houston en 1996

Quel

souvenir marquant souhaitez-vous nous relater ?

Le choix est difficile,

les souvenirs sont fort nombreux. Plusieurs choses m'ont en tous cas surpris

durant l'entra�nement.

D'abord, je pensais que

pour �tre astronaute, il fallait vraiment �tre exceptionnel, avoir une sant� de

fer et �tre quasiment un sportif de niveau olympique. Ce n'�tait �videmment pas

le cas pour moi, m�me si je pratiquais du sport r�guli�rement. Or quand j'�tais

� la NASA, nous �tions 140 et je peux vous dire qu'il y avait tous les profils,

m�me des petits bedonnants. On est davantage jug�s sur notre capacit� �

int�grer un certain nombre d'informations tr�s vite, comprendre vite, anticiper

et l'entra�nement y contribue �norm�ment.

Il y a ensuite tous les aspects de

psychologie, individuelle et collective, auxquels la NASA est tr�s attentive.

Passer devant un psychologue, c'est d�j� pas marrant en France mais, quand il

s'agit de raconter votre petite enfance ou vos petits probl�mes � un Texan,

c'est encore moins �vident ! [Rires]

J'en enfin appr�ci� le fait que

l'entra�nement �tait � la fois tr�s structur� et laissait un certain volant de

libert� dans l'accomplissement des diff�rentes �tapes. Pour �tre qualifi�

astronaute, il faut ainsi passer l'�quivalent d'unit� de valeur (environ

110 tests), comme � la fac, que vous pouvez rater et repasser plus tard.

Il y a ainsi plusieurs t�ches autour des syst�mes informatiques, des syst�mes

hydrauliques, de la m�canique, etc. et chacune doit �tre ma�tris�e dans un laps

de temps d�fini avant le vol (entre 15 et 12 mois pour l'informatique,

entre 12 et 9 mois pour l'hydraulique). Sur cette base, vous faites donc

vous-m�me votre programme et vous vous organisez par quinzaine avec le coach de

votre �quipe. Chaque unit� de valeur comprend un cours th�orique (en classe,

sur polycopi� ou par travail personnel sur ordinateur) et des travaux pratiques

(tests sur simulateurs). Cependant, plus on se rapproche du vol, plus cette

libert� d'organisation de son entra�nement se r�duit, notamment du fait des

s�ances communes de tout l'�quipage en simulateur.

Les sp�cialistes de charge utile de la mission LMS

� l'entra�nement en 1995 :

le Canadien Bob

Thirsk (� gauche), Jean-Jacques Favier (au fond),

le Belge Vladimir Pletser

(au centre) et l'Italien Luca Urbani

Quelle

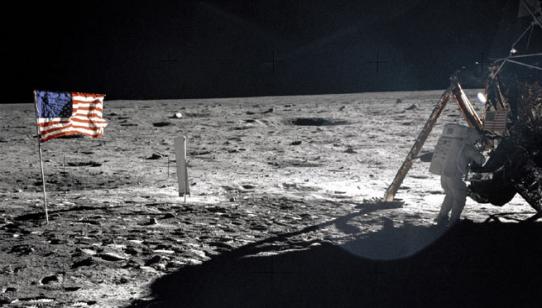

photo de la conqu�te spatiale retiendriez vous ?

L'�v�nement qui m'a le plus remu�,

c'est sans conteste Armstrong sur la Lune en juillet 1969. Nous n'avions pas la

t�l�vision � la maison, comme la moiti� des Fran�ais � l'�poque, mais je l'ai

vu en direct chez mon oncle. C'�tait une tr�s belle nuit d'�t� durant laquelle

on voyait tr�s bien la Lune et je passais mon temps � sortir dehors � la

regarder et en pensant "Quand m�me, il y a un mec qui marche

l�-haut". C'�tait vraiment un moment exceptionnel, un grand saut pour

l'humanit�.

De la m�me

mani�re, quel objet spatial retiendriez-vous ?

Il y a �galement tout un spectre

de r�ponses possibles mais je pense que c'est la fus�e Saturn 5 - je ne

dois pas �tre le seul � r�pondre cela [Rires] - La navette, c'est vraiment tr�s

beau, c'est unique et grandiose mais Saturn 5, c'est inou�. Ses dimensions

sont extraordinaires ; on peut faire le tour des trois qui restent et, �

chaque fois, je me demande comment une telle masse a pu d�coller. Et puis son

d�veloppement en 8 ans reste unique, je ne sais pas si on conna�tra un

jour un tel engouement pour le spatial�

Assemblage

d'une fus�e lunaire dans le VAB de Cap Kennedy

NASA

Quel serait

votre r�ve spatial le plus fou ?

Je m'efforce aujourd'hui � ce que

les vols habit�s continuent � avoir leur place dans le programme spatial

europ�en, dans la perspective pour le si�cle qui vient du d�barquement de

l'homme sur Mars.

Vue

d'artiste du programme d'exploration Aurora de l'Agence spatiale europ�enne

ESA

Que repr�sente

pour vous la station Mir ?

En tant que scientifique, avec mon

laboratoire du CEA � Grenoble, j'ai fait voler pas mal de manips sur les

stations russes. En 1978, j'ai �t� le premier scientifique europ�en � faire

voler des exp�riences sur Saliout-6. En 1982, j'avais travaill� sur le vol de

PVH de Jean-Loup Chr�tien � bord de Saliout-7.

Merci, Jean-Jacques Favier !

Interview r�alis�e

au Centre spatial de Toulouse le 6 juillet 2007

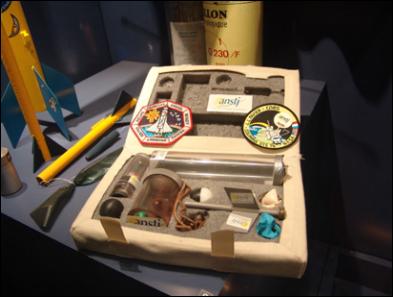

Mallette

p�dagogique "Poids Coq" �labor�e par l'ANSTJ (ex-Plan�te Sciences)

et

embarqu�e par Jean-Jacques Favier � bord de Columbia en juin 1996.

Elle est

aujourd'hui expos�e au Mus�e de l'Air et

de l'Espace.

La semaine

prochaine (lundi 24 septembre 2007) : Nicolas Pillet

Les coordonn�es des invit�s ne sont communiqu�es en

aucun cas